Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique.

Différents appareils utilisent le principe de pompe à chaleur pour leur fonctionnement : le réfrigérateur ou le climatiseur par exemple sont des pompes à chaleur. La pompe à chaleur est aussi utilisée dans le cadre de la thermique du bâtiment pour le chauffage de ceux-ci.

On définit deux milieux : la source froide (d'où l'on extrait l'énergie) et la source chaude (où on la réinjecte). La température réelle des sources n'intervient pas dans cette définition, bien que le dispositif soit surtout intéressant dans le cas où la source chaude a une température plus élevée que la source froide.

Un circuit frigorifique transfère l'énergie grâce au changement d'état (liquide/gaz) du fluide utilisé. Il est constitué de différents organes :

1. le condenseur (source chaude) : le fluide frigorigène libère sa chaleur au fluide secondaire (eau, air...) en passant de l'état gazeux à l'état liquide,

2. le détendeur : il réduit la pression du fluide frigorigène en phase liquide.

3. l'évaporateur (source froide) : la chaleur est prélevée au fluide secondaire pour vaporiser le fluide frigorigène.

4. le compresseur : actionné par un moteur électrique, il élève la pression et la température du fluide frigorigène gazeux en le comprimant

Le moto-compresseur assure la compression du fluide dans le condenseur (source chaude) afin que le changement d'état souhaité se produise à une température élevée. La pression du fluide est alors réduite au moyen d'un « détendeur » (terme impropre car on agit sur la phase liquide, incompressible : l'expression réducteur de pression est plus adéquate) avant d'entrer dans l'évaporateur (source froide) pour que le changement d'état voulu se produise à basse température. L'inversibilité du cycle peut être obtenue au moyen d'une vanne à quatre voies qui permet de choisir l'échangeur (voir ci-dessus) vers lequel la phase gazeuse est dirigée et, corollairement, l'échangeur alimenté par la phase liquide. Cette vanne (si elle existe) permet donc de choisir quelle source sera froide (ou chaude).

Il existe deux technologies différentes :

§ la détente directe : elle se compose d'un seul circuit. Le fluide frigorigène passe directement dans le sol chauffant ou les convecteurs. Le circuit de captage joue le rôle d'évaporateur et le circuit de chauffage celui de condenseur.

§ les fluides intermédiaires : la pompe à chaleur possède un circuit séparé pour le captage, la pompe à chaleur et le chauffage. Ce système est un peu plus coûteux mais plus performant, notamment pour le rafraîchissement, et il contient bien moins de fluide frigorigène.

Il existe également des systèmes mixtes.

Les différents systèmes

Certaines pompe à chaleur ont pour source froide l'air extérieur ou rejeté par la ventilation (air-air ou air-eau), d'autres un circuit d'eau (eau-eau, plus rarement eau-air). La source chaude est définie par le deuxième terme et consiste soit en un circuit d'eau, soit en l'air du volume habitable.

Pompe à chaleur géothermique

Les pompe à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. Cette appellation peut prêter à confusion avec le chauffage urbain géothermique qui utilise la chaleur à haute température du sous-sol profond, mais c'est un système très différent. Un capteur de sol est souvent constitué d'un circuit d'eau glycolée enterré en moyenne à soixante-dix centimètres de profondeur, en général sous un jardin. Ces systèmes sont utilisés pour transférer de l'énergie du sol vers une habitation, pour les besoins en chauffage l'hiver. Ces systèmes sont économiques par rapport au prix d'installation d'une pompe à chaleur et plus performants.

Le chauffage au sol dans l'habitat (plancher chauffant), alternative aux radiateurs traditionnels, est une bonne source chaude car il ne nécessite pas une température élevée. Dans le cas opposé, les radiateurs doivent être surdimensionnés pour pouvoir fonctionner à « basse température ». S'ils ne le sont pas, une autre source d'énergie sera nécessaire pour augmenter la température du circuit et assurer leur fonctionnement (voir limitation de la température dans le chapitre précédent).

Pompe à chaleur à air/air

D'autres pompes à chaleur qui utilisent l'air comme source froide (refroidissement de l'air pour chauffer de l'eau de piscine par exemple) mais le rendement est moindre et la période de fonctionnement est plus restreinte. Les risques de givrage peuvent être importants lorsque la température de l'air extérieur est basse et l'hygrométrie élevée. L'investissement peut en revanche être bien moins important.

Les systèmes vendus au grand public ont une puissance thermique de 15 à 20 kW ce qui est équivalent à la gamme basse de puissances des chaudières au gaz ou au fioul.

Certains modèles sont inversibles (ou, improprement: "réversibles"), c'est-à-dire capables de transférer de la chaleur de la maison vers l'extérieur. Ces machines ont l'avantage de pouvoir servir de climatisation si les échangeurs de chaleur s'y prêtent : le plancher chauffant a une capacité relativement limitée à devenir plancher rafraîchissant mais les radiateurs ne conviennent pas (question d'aire d'échange et de génération de condensats) : il faut les remplacer par des ventilo-convecteurs nettement plus coûteux et générant d'autres contraintes (alimentation électrique, évacuation des condensats, bruit généré).

Les pompes à chaleur air/air peuvent utiliser l’air issu d’un puits canadien (ou puits provençal) pour alimenter l’entrée d’air et améliorer ainsi leur efficacité. Dans la pratique, le débit d'air brassé réduit très fortement cet intérêt : le puits canadien ou provençal n'est efficace qu'avec un débit et une vitesse d'air limités.

En général, un puits canadien sert plutôt à réchauffer un tant soit peu l'air neuf admis dans le bâtiment. Avec de tels débits d'air, il vaut mieux récupérer l'énergie sur l'air rejeté et, éventuellement, réchauffer l'air neuf avec l'énergie récupérée. Il existe des pompes à chaleur à double flux air-air qui réalisent cet échange tout en assurant les débits d'air et donc le renouvèlement d'air contrôlé à l'intérieur du bâtiment.

Une pompe à chaleur ordinaire fonctionne uniquement en mode tout ou rien, c'est-à-dire qu'elle s'arrête lorsque la température souhaitée est atteinte et redémarre dès que l'installation demande de la chaleur. Par contre, une pompe à chaleur à variateur électronique (vendue sous le nom de inverter) adapte sa puissance en fonction des besoins thermiques de l'installation. Pour cela, elle fait varier la vitesse du moteur du compresseur.

Ce mot inverter (qui signifie onduleur en anglais) prête a confusion avec réversible.

Fonctionnement de la PAC

La pompe à chaleur géothermique, aussi appelée géothermie domestique, utilise la chaleur contenue dans le sol pour alimenter un réseau de chauffage comme un plancher chauffant ou des radiateurs. Voir ci-dessous Circuit de captage.

Ce principe, connu depuis une vingtaine d'années, a subi de notables évolutions techniques qui lui permettent de rivaliser avec les moyens de chauffage « traditionnels ». Une pompe à chaleur dite réversible (ou inversible) permet notamment au plancher de devenir rafraîchissant en période estivale.

La pompe à chaleur à eau « traditionnelle » utilise une source d'eau : puits, rivière, lac, ruisseau, eaux souterraines, il faut vérifier que cette source est disponible en quantité suffisante, que son utilisation est autorisée (administration des eaux et services sanitaires) et que le rejet ou retour d'eau refroidie s'effectue dans des conditions acceptables pour l'environnement. Néanmoins, un échangeur est conseillé entre la source d'eau brute et le circuit « source froide » pour des questions de corrosion et d'encrassement.

La pompe à chaleur à air utilise l'air extérieur, toujours disponible en abondance et sans problèmes de rejet, mais son brassage peut être bruyant et sa température est très variable, handicapant le système quand les besoins de chauffage sont grands.

Circuit de captage

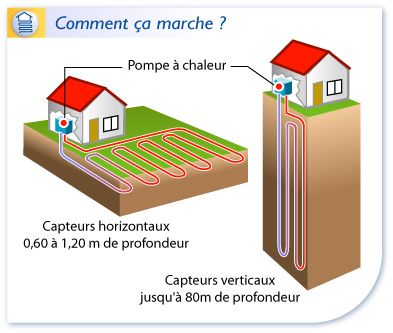

Pour les habitations individuelles ou les petits immeubles, la plupart des pompes à chaleur « géothermiques » captent l'énergie du sol par un circuit constitué de tuyaux de polyéthylène. Il existe deux types de captage :

§ capteurs horizontaux : enterré à environ un mètre sous la surface, le circuit est constitué de boucles (par exemple sous le jardin). La surface occupée par les capteurs dépend de la nature du sol, il peut occuper environ deux fois la surface à chauffer, soit par exemple 400 m2 pour une surface à chauffer de 200 m2. Cet espace peut être planté de gazon ou de petits arbustes, mais ne peut accepter d'arbres aux longues racines.

§ capteurs verticaux : le circuit comporte un tuyau formant une seule boucle verticale. Il nécessite un forage en profondeur (environ 80 m), ou en faible profondeur (environ 30 m) dans le cas d'un captage à détente directe. Plus coûteux, il présente l'avantage d'occuper moins de surface au sol. Les capteurs verticaux sont également appelés « sondes géothermiques ».

Le circuit de captage de la pompe à chaleur à air est généralement absent quand la pompe est extérieure : elle aspire et rejette dans son environnement ; certains modèles intérieurs ou dans des locaux techniques aspirent et rejettent par des conduits. Les capteurs distants doivent néanmoins être raccordés par le circuit frigorifique chargé de fréon.

Le circuit de captage de la pompe à chaleur à eau est constitué d'une pompe de circulation, d'un point de prélèvement avec crépine et filtre et d'un rejet.